Dossier

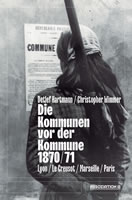

Dass am 18. März 1871, also demnächst vor exakt 150 Jahren, die 72 Tage der Pariser Kommune begannen, gehört sozusagen zur linken Allgemeinbildung. Dass es in den Monaten zuvor, seit dem Herbst 1870, bereits in mehreren anderen Städten Frankreichs Kommunen gab, schon weitaus weniger. Die rituelle Schlussfolgerung, es habe den Kommunarden halt „die Partei“ gefehlt, ist dafür wiederum erst recht Bestandteil dieser eher seltsamen Art von Basiswissen – ohne, dass auch nur ansatzweise eine ernsthafte Bilanz von Revolutionen „mit Partei“ gezogen würde. Noch nicht einmal nach den letzten 30 Jahren und dem enormen sozialen Aufstieg ehemaliger regionaler Kader, Jungkommunisten und Sicherheitsmänner in einer ganzen Reihe von Ländern. Die Tage der Kommunen in Frankreich bleiben ein historischer Meilenstein ersten Ranges – auch wenn die von Paris von den damals neumodischen Kanonen der Hohenzollern-Bande blutig zusammengeschossen wurden (einer der Gründe, weswegen man die heutige Hohenzollern-Frechheit, Entschädigungen einzufordern, annehmen sollte und Aufrechnen: Was sie alles zu bezahlen haben, an die Nachfahren der Kommunarden, der im Herero-Aufstand Ermordeten, der im großen Krieg Ermordeten und der… und der…). Und wenn es eine Gewerkschafts-Zeitschrift gibt, die zur Pariser Kommune eine Sondernummer heraus gibt (na gut, es ist nicht die „Mitbestimmung“) ist dies erst recht ein Thema. Dazu eine kleine Dauer-Werbesendung des LabourNet Germany, ganz kostenlos und weiterer Ergänzungen harrend… Neu:

(Online)Veranstaltungsreihe „Die Kommune – Im Kampf die neue Gesellschaft aufbauen“ vom 13. Mai bis 29. Juli 2021 weiterlesen »