Keine Besserung in Sicht: IAQ-Report zu multipler Prekarisierung beleuchtet soziale Lage von Zugewanderten aus Rumänien und Bulgarien in Duisburg

Dossier

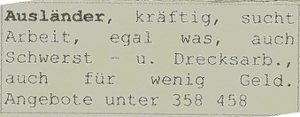

„Vor 10 Jahren erweiterte sich der Raum der europäischen Arbeitnehmerfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien. Heute leben etwa 1,3 Mio. Menschen aus diesen Ländern in der Bundesrepublik, das sind etwa 10 Prozent der ausländischen Bevölkerung. Doch oft wird die Migration aus diesen beiden Ländern noch immer als Armutszuwanderung stigmatisiert. Polina Manolova, Thorsten Schlee und Lena Wiese vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen beleuchten in einer neuen Studie die vielfältigen, sich gegenseitig bedingenden Diskriminierungserfahrungen südosteuropäischer Migrant*innen in Duisburg…“ IAQ-Pressemitteilung vom 15.10.2024

„Vor 10 Jahren erweiterte sich der Raum der europäischen Arbeitnehmerfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien. Heute leben etwa 1,3 Mio. Menschen aus diesen Ländern in der Bundesrepublik, das sind etwa 10 Prozent der ausländischen Bevölkerung. Doch oft wird die Migration aus diesen beiden Ländern noch immer als Armutszuwanderung stigmatisiert. Polina Manolova, Thorsten Schlee und Lena Wiese vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen beleuchten in einer neuen Studie die vielfältigen, sich gegenseitig bedingenden Diskriminierungserfahrungen südosteuropäischer Migrant*innen in Duisburg…“ IAQ-Pressemitteilung vom 15.10.2024 ![]() zum Abschlussbericht des djeka-Projektes (Diskriminierung jenseits der Kategorien) – siehe mehr daraus und dazu:

zum Abschlussbericht des djeka-Projektes (Diskriminierung jenseits der Kategorien) – siehe mehr daraus und dazu:

- »Räumungen dienen der Unterdrückung«. Bei den Praktiken gegen sogenannte Problemimmobilien geht Duisburg als Negativbeispiel voran

„… In der Regel handelt es sich dabei um Neuankömmlinge, die wegen diskriminierender Praktiken oder unerfüllbarer bürokratischer Kriterien keinen Zugang zum regulären Mietmarkt haben. Menschen mit Schufa-Eintrag, also solche mit erheblichen Schulden, die von privaten Vermietern und kommunalen Wohnungsbaugesellschaften abgelehnt werden. Es ist also eine Kombination aus ethnischer Diskriminierung und sozioökonomischer Prekarität, die Menschen in diese informell verwalteten Wohnverhältnisse drängt. Diese »Problemimmobilien« sind oft die einzige Möglichkeit, sich eine Unterkunft zu sichern und der Obdachlosigkeit zu entkommen. (…)

Es ist nicht die europäische Freizügigkeit an sich, die die Ausbeutung von Migranten durch kriminelle Vermieter begünstigt. Das Problem ist komplex und hängt mit der Finanzierung des Wohnungsmarktes in Deutschland zusammen, insbesondere seit 2019. Der Rückgang des sozialen Wohnungsbaus und die lokalen sozialpolitischen Ansätze, die Migranten als Mieter benachteiligen, anstatt skrupellose Vermieter zu bestrafen, spielen ebenfalls eine Rolle. In diesem Sinne ist der Vorschlag, den Zugang zu Sozialleistungen zu beschränken, kontraproduktiv. Durch die Einschränkung der sozialen Unterstützung für die am stärksten benachteiligten Gruppen erhöhen die Behörden das Risiko von Obdachlosigkeit und extremer materieller Not für Migrantengruppen.“ Interview von David Bieber vom 27.10.2025 in ND online mit Polina Manolova, Soziologin und Aktivistin bei Stolipinovo in Europa, einer Migrant*innen-Selbsthilfeinitiative in Duisburg. Siehe aktuell dazu:

mit Polina Manolova, Soziologin und Aktivistin bei Stolipinovo in Europa, einer Migrant*innen-Selbsthilfeinitiative in Duisburg. Siehe aktuell dazu:

- Netzwerk Europa in Bewegung: Offener Brief an Sozialministerin Bärbel Bas gegen die Kriminalisierung von Unionsbürger*innen in prekären Lebenslagen und weiteren marginalisierten Gruppen

„Sehr geehrte Frau Bundesministerin Bas, heute, am 27. Oktober 2025, informieren Sie sich in Duisburg bei einer kommunalen Fachtagung über „Herausforderungen und Lösungen im Zusammenhang mit der Zuwanderung aus EU-Mitgliedstaaten“. Der Fokus soll auf Ansätzen zur Bekämpfung von „Sozialbetrug im Kontext der EU-Freizügigkeit“ liegen, insbesondere im Zusammenhang mit den aktuellen Änderungen des Bürgergeldes. Die Konferenz bringt Vertreter:innen von Stadtverwaltungen, Jobcentern, der Bundesagentur für Arbeit und dem Staatsministerium für Migration und Integration zusammen – Interessenvertretungen von sozialleistungsbeziehenden und prekär beschäftigten Unionsbürger:innen in Deutschland sind jedoch nicht eingeladen.

Mit diesem offenen Brief fordern wir Sie auf, den Blick umzudrehen, um zu sehen, welche brutalen Effekte der Generalverdacht des Missbrauchs und der Ausschluss von Leistungen auf das Leben vieler Menschen, insbesondere Migrant:innen, in Deutschland hat. Wir fordern Sie auf, das Prinzip des Sozialstaats, der (EU-)Freizügigkeit und der Menschenwürde unabhängig von Nationalität zu verteidigen, statt Menschen in prekären Lebenslagen zu kriminalisieren, abzuwerten und auszuschließen.

Zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen warnen vor den sozialen Folgen der geplanten Sozialreformen, insbesondere vor steigender Wohnungslosigkeit, und fordern Unterstützung für armutsbetroffene Menschen statt verschärfter Sanktionen. Wir befürchten, dass die heute in Duisburg diskutierten Verschärfungen für Menschen ohne deutschen Pass, denen pauschal Missbrauch und Betrug unterstellt wird, noch krasser ausfallen werden. (…)

Mit diesem offenen Brief senden wir Ihnen Berichte und Statements aus der Zivilgesellschaft, die sich gegen die Kriminalisierung und den Ausschluss von Unionsbürger:innen in prekären Lebenslagen in Deutschland stellen und auf die gravierende Schieflagen in der öffentlichen Berichterstattung aufmerksam machen.

Der Verein Stolipinovo in Europa, eine Initiative von bulgarischen Migrant:innen, berichtet von den menschenverachtenden Folgen der massenhaften Räumung von sogenannten Problemimmobilien – sowie Abmeldung betroffener Familien von ihrem Wohnsitz und von jeglichen Bildungs- und Sozialleistungen – durch die gleichnamige Taskforce der Stadt Duisburg (siehe Anhang).

Der interkulturelle Jugendverein von Roma und Nicht-Roma Amaro Foro e.V. weist auf eine völlig unverhältnismäßige Razzia in einer Notunterkunft für wohnungslose Menschen am 14.10.2025 in Berlin hin. Unglaubwürdig als gutwillige Beratungsaktion dargestellt, sei diese tatsächlich politisch motiviert und ginge auf Kosten der größten Minderheit Europas. In den Medien sei irreführend und rassistisch berichtet worden.

Die Erwerbsloseninitiative BASTA! Berlin berichtet von übergriffigen Hausbesuchen, von einer Zunahme diskriminierender Äußerungen in den Behörden, von aufenthaltsrechtlichen Kontrollen durch die Familienkasse sowie von der erfolgreichen Klage einer rumänischen Familie, der fälschlicherweise Sozialbetrug vorgeworfen wurde, die aber bis heute nicht alle ihr zustehenden existenzsichernden Leistungen erhalten hat (siehe Anhang). (…)

Wir fordern Sie auf, diese Berichte und Erfahrungen ernst zu nehmen und sich dafür einzusetzen, dass die Politik der Diskriminierung und Kriminalisierung von prekarisierten EU-Migrant:innen, Menschen in benachteiligten Wohngegenden, Geflüchteten, Leistungsbeziehenden und weiteren marginalisierten Gruppen aufhört. Wir fordern sie auf, die jüngsten sozial-und migrationspolitischen Verschärfungen zurückzunehmen und das Recht auf eine menschenwürdige Existenzsicherung für alle Menschen in Deutschland sicherzustellen. Mit vielen Grüßen, Stolipinovo in Europa e.V. und das Netzwerk Europa in Bewegung“ Offener Brief vom 27.10.2025 beim Netzwerk Europa in Bewegung

- Netzwerk Europa in Bewegung: Offener Brief an Sozialministerin Bärbel Bas gegen die Kriminalisierung von Unionsbürger*innen in prekären Lebenslagen und weiteren marginalisierten Gruppen

- Rechtsruck nach Duisburger Modell: Der Diskurs um »Sozialmissbrauch« und »Mafia-Strukturen« verschleiert die Ausbeutung von Migrant*innen und ermöglicht deren Benachteiligung

„Die landesweite Welle von Demonstrationen gegen rechts brachte Anfang 2024 berechtigte Empörung über das Erstarken der Rechten und ihre Diskussionen über »Remigration« zum Ausdruck. Von diesem Aufbegehren ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Der Rechtsruck wird in der Politik und den Gesetzesinitiativen der schwarz-roten Koalition, die grundlegende soziale und politische Rechte beharrlich infrage stellt, längst in die Tat umgesetzt. Bei genauerer Betrachtung wird zudem deutlich, dass ein Wandel in der Sozialpolitik seit bereits über einem Jahrzehnt auf kommunaler Ebene stattfindet. Vor allem Städte mit hoher Einwanderungsquote und strukturellen Herausforderungen spielen eine führende Rolle in der Entwicklung von restriktiven sozialpolitischen und damit verbundenen Law-and-Order-Maßnahmen.

Ein Beispiel für dieses Zusammenspiel aus kommunaler Wegbereitung und Übersetzung in die Bundespolitik sind die kürzlichen Ankündigungen von Bärbel Bas, Sozialhilfe in ein Grundsicherungssystem mit strengeren Sanktionen umstrukturieren zu wollen. Dieses Vorhaben begründet die neue sozialdemokratische Ministerin für Arbeit und Soziales mit der Notwendigkeit, nicht angemeldete Beschäftigung und »organisierten Betrug« von Sozialleistungen zu bekämpfen. Außerdem stellt Bas das Recht auf Freizügigkeit für Migrant*innen, die Sozialleistungen beanspruchen, in Frage und fordert effektiveren Datenaustausch zwischen den Behörden, insbesondere eine Ausweitung des Mandats der Ausländerbehörde, um Fälle von »Missbrauch der Freizügigkeit« aufzudecken und strafrechtlich zu verfolgen.

Bas’ Äußerungen spiegeln das langjährige Vorgehen der SPD in ihrer Heimatstadt Duisburg wider. Der dortige Oberbürgermeister Sören Link wurde als einer der schärfsten Kritiker der Freizügigkeit landesweit bekannt und äußert oft unverhohlen seine Geringschätzung gegenüber südosteuropäischen Einwanderern mit deutlich antiziganistischen Untertönen. Bereits 2013 spielte Link im Deutschen Städtetag eine aktive Rolle in der Formulierung des Diskurses zur sogenannten »Armutsmigration«. Dieser stellt bulgarische und rumänische Migrant*innen, v.a. Rom*nja und andere Minderheiten, unter den Verdacht des Sozialmissbrauchs und entsprechend als zentrale Bedrohung für den sozialen Frieden in strukturell benachteiligten Städten dar.

Trotz empirischer Belege für die wichtige Rolle von EU-Migrant*innen in der Dienstleistungswirtschaft wird der Diskurs über »Armutsmigration« im Vorfeld der Kommunalwahlen in NRW aktuell von Neuem geschürt. (…)

Im kompletten Widerspruch zur sozialdemokratischen Tradition werden Arbeiter*innen in den prekärsten und dereguliertesten Wirtschaftsbereichen nicht nur ausgegrenzt, sondern aktiv benachteiligt. Denn durch die zusätzliche Begrenzung des Zugangs zu lebenswichtiger, sozialer Unterstützung werden sie noch anfälliger für Praktiken der Hyperausbeutung und daraus folgende Kriminalisierung, die in den seltensten Fällen auf Arbeitgeber abzielt. Die angepeilte Reform würde die Zweiteilung des Arbeitsmarktes verstärken. Dabei sind die Unterschiede in den Löhnen und Arbeitsbedingungen sowie in der Arbeitsplatzsicherheit für Festangestellte, Einheimische oder besser etablierte Arbeitnehmer*innen gegenüber denen mit Leih- oder Zeitarbeitsverträgen bereits jetzt eklatant.

Diese strukturelle Kluft ist für Tausende Lohnabhängige aus Südosteuropa bittere Realität. Einer von ihnen ist Smail V., ein Zeitarbeiter bei Thyssenkrupp Steel Bruckhausen in Duisburg, der seit fünf Jahren zwischen befristeten Verträgen mit einer Laufzeit von wenigen Tagen bis maximal sechs Monaten rotiert. Allein in den letzten vier Monaten wechselte er bereits zwischen zwei Zeitarbeitsfirmen, die Arbeitskräfte an das Werk vermitteln, und musste jedes Mal neue Probezeiten, unregelmäßige Arbeitszeiten, die Unterschlagung von Löhnen und die Gefahr einer plötzlichen Kündigung in Kauf nehmen. In der Regel werden Reinigungskräfte mit befristeten Zeitarbeitsverträgen ohne garantierte Mindeststundenzahl beschäftigt, die jederzeit gekündigt werden können. Eine weit verbreitete Taktik unter Arbeitgebern ist es, Arbeiter*innen auf Teilzeitbasis (von 60 bis 80 Stunden pro Monat) zu versichern und darüberhinausgehende Arbeitszeit bar zu bezahlen. Anträge auf Vollzeitverträge werden routinemäßig abgelehnt und die Arbeiter*innen stattdessen an das Jobcenter zum Aufstocken ihres Einkommens verwiesen. (…)

Dieses und viele weitere Beispiele zeigen, wie unbegründet Bas’ und Links Behauptungen sind, Arbeitnehmer*innen seien Opfer organisierter »Mafia-Strukturen« oder würden sich absichtlich auf Verträge mit Mindeststundenanzahl beschränken, um ihr Einkommen mit Sozialleistungen aufzubessern. Der Grund liegt vielmehr in der Struktur des Niedriglohnsektors in postindustriellen Städten wie Duisburg. Wie im Fall von Smail V. ist geringfügige Beschäftigung keine Frage der Wahl, sondern zentrales Charakteristikum eines ganzen Segments im Arbeitsmarkt. Hier umgehen große Unternehmen wie Thyssenkrupp durch die Beauftragung einer Reihe von Sub- und Leiharbeitsunternehmen regulatorische Beschränkungen wie Tarifverträge und Vorschriften zu Arbeitssicherheit, Überstunden und Sozialabgaben. Doch sowohl die Regulierung und Prüfung von Sub- und Leiharbeitsunternehmen, als auch die Verantwortung von Großkonzernen, die Arbeiten an sie auslagern, werden in den aktuellen Debatten praktisch komplett außer Acht gelassen. Dabei könnte etwa die Begrenzung der Beschäftigung von »Aufstockern« oder von Zeit- und Leiharbeiter*innen in Großunternehmen wie Thyssenkrupp wirklich etwas ändern. Eine solche Maßnahme würde entscheidend die Möglichkeiten einschränken, Risiken auf die Arbeiter*innen abzuwälzen, tatsächliche Arbeitszeiten zu verschleiern oder sozialversicherungspflichtige Löhne zu unterschlagen.

Hyperrestriktives Regime

Das von Bas und Link geforderte hyper-restriktive Regime existiert bereits in Städten wie Duisburg, wo repressive und disziplinierende Maßnahmen gegenüber Migrant*innen seit Jahren entwickelt und angewendet wurden. Bas’ Darstellung, bestimmte Stadtteile Duisburgs seien für den »Missbrauch von Sozialleistungen« bekannt, wurde zwar von Sozialwissenschaftler*innen als empirisch unbegründet zurückgewiesen, ist aber Teil einer Kommunalpolitik, die ganze Verwaltungseinheiten zur Bekämpfung von als problematisch wahrgenommenen Gruppen und Verhalten mobilisiert. (…)

In Verbindung mit langen Wartezeiten und komplexen Verfahren wirken diese Praktiken wie repressive Kontrollmechanismen, die den Zugang zu grundlegender Existenzsicherung effektiv verhindern oder – oft monatelang – verzögern. Tatsächlich spiegelt das von Bas und Link viel zitierte Beispiel, demzufolge bereits vier Arbeitsstunden pro Woche ausreichten, um Anspruch auf Leistungen zu haben, nicht die Realität im Jobcenter Duisburg wider, wo Antragsteller*innen strengen Anspruchsprüfungen und Beschränkungen beim Zugang zu Leistungen für Erwerbstätige ausgesetzt sind. Dies führt oft zu verspäteten oder nur teilweisen Zahlungen, die nicht ausreichen, um grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken. Der von Neuem angefachte Diskurs über »Sozialmissbrauch« und »Mafia-Strukturen« verschleiert das grundlegende Problem der massiven Ausbeutung von Arbeitsmigrant*innen aus Südosteuropa und deren zugrundeliegenden strukturelle Faktoren und läutet die nächste Stufe des sozialpolitischen Rechtsrucks ein. Die schrittweise Aushöhlung der sozialen Rechte von Migrant*innen ist dabei nicht nur eine Strategie der Ausgrenzung. Sie dient auch den Interessen des Kapitals – in diesem Fall von Großunternehmen und einem Filz aus Sub- und Leiharbeitsfirmen…“ Artikel von Polina Manolova vom 13. September 2025 im ak 718 , siehe auch:

, siehe auch:

- Lei(s)tungsmissbrauch: Wahlkampf mit Sündenböcken

„Im Ruhrgebiet werden bulgarischer und rumänischer Zuwanderer zum politischen Werkzeug. Statt strukturelle Ursachen anzugehen, schüren Spitzenpolitiker Ressentiments – und gefährden so den sozialen Frieden…“ Beitrag von Joachim Krauß vom 11.09.2025 im Migazin

- Und im LabourNet zu Zwangsräumungen, die sich vornehmlich gegen bulgarische und rumänische Bewohner*innen in sogenannten »Schrottimmobilien« richten – siehe dazu das Dossier: Rassistischer Alltag (nicht nur) bei der Polizei: „Zielobjekt“ Sinti und Roma

- das Dossier: [Offener Brief ] Abweisender Umgang mit Leistungsberechtigten aus EU-Staaten in den Jobcentern; Verweigerung von berechtigten Leistungsansprüchen

- und das Dossier: Nach Geflüchteten sind folgerichtig die „Faulen“ dran: Union, FDP & Rechte fordern „Bezahlkarte“ und Arbeitszwang für Bürgergeldbeziehende

- sowie auch das Dossier: Parallele Arbeitswelt in Deutschland: „Die Ausbeutung von Arbeitsmigranten hat in Deutschland lange Tradition“

- Lei(s)tungsmissbrauch: Wahlkampf mit Sündenböcken

- Klassenkampf in Duisburg: »Die Stadt produziert aktiv Armut«. Forschungsprojekt von Polina Manolova befragte migrantische Arbeiter in Duisburger Stadtteilen

Im Interview von David Bieber in der jungen Welt vom 6. Dezember 2024 beschreibt die Soziologin an der Universität Duisburg-Essen, Polina Manolova, ihr Forschungsprojekt: „Das Ziel war, Diskriminierungserfahrungen von bulgarischen und rumänischen Migranten in segregierten Stadtvierteln in Duisburg zu untersuchen. Dafür haben wir die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, die Wohnsituation, die Sozialleistungen und die Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen berücksichtigt (…) Die Migration aus Südosteuropa ist ein hochpolitisches Thema auf städtischer Ebene. In Duisburg wird es seit einem Jahrzehnt zur Mobilisierung von Wählerstimmen instrumentalisiert, vor allem durch Narrative von »Sozialleistungsmissbrauch« und »No-go-Vierteln«. (…) Unser Ziel war es, stichhaltige Beweise für die Mechanismen der Ausgrenzung und die aktive Produktion von Armut durch die städtischen Behörden zu erbringen. (…) Fast alle Arbeiter, mit denen wir sprachen, waren bei einem Subunternehmen beschäftigt. Von den 20 Reinigungskräften bei Thyssen-Krupp Steel, die wir befragten, war nur eine direkt angestellt. Wegen der befristeten Beschäftigung und der mangelnden Bereitschaft der Subunternehmer, Vollzeitverträge anzubieten, sind die Beschäftigten auf Zusatzleistungen angewiesen. Der Zugang zu diesen Leistungen wird jedoch unnötig erschwert, so dass viele in Armut, Obdachlosigkeit und Not geraten. (…) Viele hatten befristete Verträge mit einer sechsmonatigen Probezeit. Sie garantieren weder Mindest- noch Höchstarbeitszeiten, während die tatsächliche monatliche Arbeitszeit oft bei 60 bis 70 Stunden liegt. Obwohl in den Verträgen formal der Mindestlohn eingehalten wird, wird dies durch verschiedene informelle Praktiken unterlaufen: Überstunden werden häufig nicht bezahlt, Sozialversicherungsbeiträge werden einbehalten, Abzüge für Arbeitskleidung und Transportkosten werden vorgenommen, Reisekosten werden nicht erstattet, und es gibt keine Bestimmungen für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Urlaubsgeld. In einigen Fällen wurden die Verträge nicht einmal registriert, so dass die Arbeiter trotz ihrer Beschäftigung keinen Zugang zur Sozialversicherung haben. Eine gängige Praxis besteht darin, Verträge mit verkürzten Arbeitszeiten auszustellen und den Restbetrag »unter der Hand« zu bezahlen. Während unserer Feldarbeit in Marxloh haben wir zahlreiche Berichte über Arbeitsunfälle und gefährliche Arbeitsbedingungen dokumentiert, die zu schweren Verletzungen und langfristigen Gesundheitsproblemen wie Rückenschmerzen, gebrochenen Rippen und Lungenkrankheiten geführt haben. (…) Die mit Migranten aus Südosteuropa verbundene Armut ist kein »importiertes« Problem, wie die Behörden oft behaupten. Statt dessen wird sie aktiv von der Stadt produziert, vor allem durch administrative Kontrolle und polizeiliche Praktiken, wie die Errichtung von Barrieren für Sozialleistungen, die Durchführung regelmäßiger Wohnungsräumungen und Polizeirazzien. Verschärft wird dies noch durch das mangelnde Interesse an der Durchsetzung von Arbeitsvorschriften oder an der Bestrafung betrügerischer Chefs und Vermieter.“

beschreibt die Soziologin an der Universität Duisburg-Essen, Polina Manolova, ihr Forschungsprojekt: „Das Ziel war, Diskriminierungserfahrungen von bulgarischen und rumänischen Migranten in segregierten Stadtvierteln in Duisburg zu untersuchen. Dafür haben wir die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, die Wohnsituation, die Sozialleistungen und die Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen berücksichtigt (…) Die Migration aus Südosteuropa ist ein hochpolitisches Thema auf städtischer Ebene. In Duisburg wird es seit einem Jahrzehnt zur Mobilisierung von Wählerstimmen instrumentalisiert, vor allem durch Narrative von »Sozialleistungsmissbrauch« und »No-go-Vierteln«. (…) Unser Ziel war es, stichhaltige Beweise für die Mechanismen der Ausgrenzung und die aktive Produktion von Armut durch die städtischen Behörden zu erbringen. (…) Fast alle Arbeiter, mit denen wir sprachen, waren bei einem Subunternehmen beschäftigt. Von den 20 Reinigungskräften bei Thyssen-Krupp Steel, die wir befragten, war nur eine direkt angestellt. Wegen der befristeten Beschäftigung und der mangelnden Bereitschaft der Subunternehmer, Vollzeitverträge anzubieten, sind die Beschäftigten auf Zusatzleistungen angewiesen. Der Zugang zu diesen Leistungen wird jedoch unnötig erschwert, so dass viele in Armut, Obdachlosigkeit und Not geraten. (…) Viele hatten befristete Verträge mit einer sechsmonatigen Probezeit. Sie garantieren weder Mindest- noch Höchstarbeitszeiten, während die tatsächliche monatliche Arbeitszeit oft bei 60 bis 70 Stunden liegt. Obwohl in den Verträgen formal der Mindestlohn eingehalten wird, wird dies durch verschiedene informelle Praktiken unterlaufen: Überstunden werden häufig nicht bezahlt, Sozialversicherungsbeiträge werden einbehalten, Abzüge für Arbeitskleidung und Transportkosten werden vorgenommen, Reisekosten werden nicht erstattet, und es gibt keine Bestimmungen für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Urlaubsgeld. In einigen Fällen wurden die Verträge nicht einmal registriert, so dass die Arbeiter trotz ihrer Beschäftigung keinen Zugang zur Sozialversicherung haben. Eine gängige Praxis besteht darin, Verträge mit verkürzten Arbeitszeiten auszustellen und den Restbetrag »unter der Hand« zu bezahlen. Während unserer Feldarbeit in Marxloh haben wir zahlreiche Berichte über Arbeitsunfälle und gefährliche Arbeitsbedingungen dokumentiert, die zu schweren Verletzungen und langfristigen Gesundheitsproblemen wie Rückenschmerzen, gebrochenen Rippen und Lungenkrankheiten geführt haben. (…) Die mit Migranten aus Südosteuropa verbundene Armut ist kein »importiertes« Problem, wie die Behörden oft behaupten. Statt dessen wird sie aktiv von der Stadt produziert, vor allem durch administrative Kontrolle und polizeiliche Praktiken, wie die Errichtung von Barrieren für Sozialleistungen, die Durchführung regelmäßiger Wohnungsräumungen und Polizeirazzien. Verschärft wird dies noch durch das mangelnde Interesse an der Durchsetzung von Arbeitsvorschriften oder an der Bestrafung betrügerischer Chefs und Vermieter.“ - Weiter aus der IAQ-Pressemitteilung vom 15.10.2024

: „… Gemessen an der Bevölkerungszahl ist Duisburg die Stadt mit den meisten Zugewanderten aus Bulgarien und Rumänien in Nordrhein-Westfalen. Aktuell leben hier rund 26.000 Menschen aus den beiden Ländern. Trotz des sich zuspitzenden Fachkräftemangels wird die seit 10 Jahren bestehende volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für EU-Bürger*innen aus Rumänien und Bulgarien selten als Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt gesehen. Im Gegenteil: Es dominieren noch immer Zuschreibungen wie Armutszuwanderung oder „Sozialtourismus“, was sich in politischen Programmen genauso niederschlägt, wie im Alltag der Zugewanderten. In einer neuen Studie beleuchten Polina Manolova, Thorsten Schlee und Lena Wiese vom IAQ die vielfältigen Diskriminierungserfahrungen südosteuropäischer Migrant*innen in zwei Duisburger Stadtteilen beim Zugang zu Arbeit, Wohnraum und sozialer Sicherung sowie deren Wechselwirkungen.

: „… Gemessen an der Bevölkerungszahl ist Duisburg die Stadt mit den meisten Zugewanderten aus Bulgarien und Rumänien in Nordrhein-Westfalen. Aktuell leben hier rund 26.000 Menschen aus den beiden Ländern. Trotz des sich zuspitzenden Fachkräftemangels wird die seit 10 Jahren bestehende volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für EU-Bürger*innen aus Rumänien und Bulgarien selten als Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt gesehen. Im Gegenteil: Es dominieren noch immer Zuschreibungen wie Armutszuwanderung oder „Sozialtourismus“, was sich in politischen Programmen genauso niederschlägt, wie im Alltag der Zugewanderten. In einer neuen Studie beleuchten Polina Manolova, Thorsten Schlee und Lena Wiese vom IAQ die vielfältigen Diskriminierungserfahrungen südosteuropäischer Migrant*innen in zwei Duisburger Stadtteilen beim Zugang zu Arbeit, Wohnraum und sozialer Sicherung sowie deren Wechselwirkungen.

Obwohl Bulgar*innen und Rumän*innen insgesamt sehr gute Integrationschancen zugeschrieben werden und auch die Beschäftigtenquote von Personen aus Rumänien (67,2 %) und Bulgarien (53,6 %) insgesamt relativ hoch ist, hält sich das Narrativ, Migrant*innen aus diesen Ländern würden die europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit ausnutzen, um Zugang zu den deutschen Sozialsystemen zu erhalten. Dem widersprechen die Ergebnisse der IAQ-Wissenschaftler*innen, die für das von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes finanzierte Projekt „Diskriminierung jenseits der Kategorien“ zwischen November 2023 und Juni 2024 etwa 720 Personen im Rahmen einer Sozialberatung in den Duisburger Stadtteilen Hochfeld und Marxloh begleitet haben. Zusätzlich wurden mit ausgewählten Personen ausführliche Interviews geführt.

„Entgegen den weit verbreiteten Vorstellungen vom ‚Sozialleistungsmissbrauch‘ nehmen die Migrant*innen, die wir begleitet haben, wohlfahrtsstaatliche Leistungen nur zögerlich in Anspruch. In manchen Fällen haben sie unsere Hinweise auf Möglichkeiten, staatliche Hilfen zu beantragen, auch aktiv ausgeschlagen“, berichtet Polina Manolova. Was in der öffentlichen Berichterstattung oft unerwähnt bleibt: EU-Bürger*innen haben in Deutschland erst nach fünf Beschäftigungsjahren überhaupt vollen Zugang zu den sozialen Leistungen. Dieser wird den Zugewanderten durch schwer zu erbringende Nachweise, lange Wartezeiten auf einen Termin und lange Bearbeitungszeiten erschwert. So fallen Personen mit besonders hohem Bedarf aus den Systemen sozialer Sicherung heraus. Dabei sind es gerade sie, die in häufig prekären Beschäftigungsverhältnissen die migrantisch geprägten Wirtschaftssektoren (Fleischindustrie, Bauindustrie, Industriereinigung, Logistik, 24-Stunden-Pflege) am Laufen halten.

Für die vielen Teilzeitbeschäftigten werden häufig keine Sozialversicherungsbeiträge eingezahlt. Zudem wechseln migrantische Beschäftigte immer wieder zwischen befristeten Arbeitsverhältnissen und Zeiten der Arbeitslosigkeit. Sie erwerben so keinerlei Anspruch auf einen regulären Zugang zur Arbeitslosenversicherung, zur Krankenversicherung und zur Sozialhilfe. Lohnstruktur und Art der Beschäftigungsverhältnisse führen dazu, dass die Bezahlung nicht ausreicht, um ein existenzsicherndes Einkommen zu erwirtschaften: 44 Prozent der aus Rumänien stammenden sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie mehr als die Hälfte der Bulgar*innen erhalten Entgelte unterhalb der Niedriglohnschwelle.

Auch beim Thema Wohnen sind zugewanderte Südosteuropäer*innen weiterhin ethnien- bzw. herkunftsbezogener Diskriminierung ausgesetzt. (…)

Die Wissenschaftler*innen betonen: Es ist das Zusammenwirken von diskriminierenden Erfahrungen in der Arbeitswelt, auf dem Wohnungsmarkt und im Zugang zu sozialen Rechten, das zur (Re-)Produktion der prekären Lage südosteuropäischer Migrant*innen in Duisburg führt. Die lokale Sozialpolitik muss sich fragen, wo sie die Verantwortung für die anhaltend schlechten Lebensbedingungen sieht: in den Integrationshemmnissen und kulturellen Abweichungen der Zuwandernden oder in deregulierten Arbeits- und Wohnungsmärkten und ihren eigenen programmatischen Ausrichtungen und administrativen Verfahren. Denn diese verschlimmern zum Teil die ohnehin prekäre Lage der Zugewanderten, anstatt sie in schwierigen Lebenslagen zu stärken und zu unterstützen.“ - Polina Manolova, Thorsten Schlee, Lena Wiese, 2024: Multiple Prekarisierung – Zur Lebenslage osteuropäischer Migrant*innen in urbanen Sozialräumen am Beispiel der beiden Duisburger Stadtteile Hochfeld und Marxloh. Duisburg: Inst. Arbeit und Qualifikation. IAQ-Report 2024-1

Siehe auch unser Dossier: Refat Suyleyman, ein bulgarischer Arbeiter eines Subunternehmens, auf dem Werksgelände von Thyssenkrupp-Steel (TKS) in Duisburg tot aufgefunden