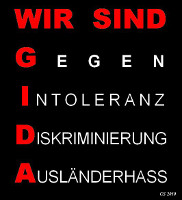

Die Bewegung als Bewegung: Die neue deutsche Rechte muss als eine gesellschaftliche Dynamik begriffen werden, die ins barbarische Extrem treibt

„Am 21. November 1922 publizierte das renommierte Ostküstenblatt eine ihrer größten Fehleinschätzungen. Adolf Hitler? Alles halb so schlimm, sein Antisemitismus sei gar nicht ernst gemeint, er diene zu dazu, die Massen in Deutschland zu ködern, die für antisemitische Ressentiments nun mal überaus empfänglich seien. Hitler werde zugutegehalten, einen „selbstlosen Patriotismus“ zu predigen, wobei er und seine Hakenkreuzler „höchstwahrscheinlich selbst nicht wissen, was sie erreichen wollen“, hieß es in der NYT. (…) Die „nationalsozialistische“ Bewegung muss auch als eine ideologische Bewegung, als ein gesellschaftlicher Prozess eines zunehmenden „Ins-Extreme-Treibens“ begriffen werden. Sie kommt nicht von „Außen“ über Deutschland her, sie wird innerhalb der krisengeschüttelten deutschen Zwischenkriegsgesellschaft ausgebrütet, indem weitverbreitete Ressentiments aufgegriffen werden. Es ist eine Massenbewegung, deren Erfolg mit einer beständigen ideologischen „Radikalisierung“ einhergeht. (…) Von diesem massenmörderischen Wahnsinn scheint das gegenwärtige Deutschland, wie auch der Großteil seiner politischen Rechten, meilenweit entfernt. Angesichts des historisch einmaligen Zivilisationsbruches, den Nazideutschland beging, verbieten sich eigentlich alle leichtfertigen historischen Gleichsetzungen und die notorischen „Hitlervergleiche“. Gegenwärtig terrorisieren keine Braunhemdenhundertschaften bei Fackelaufmärschen Ausländer und Andersdenkende – zumindest nicht massenhaft. Und dennoch ist die aktuelle gesellschaftliche Situation in Deutschland durchaus mit dem Vorfaschismus der späten 20er und frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts vergleichbar. Eine breite, reaktionäre, ins Rechtsextreme tendierende gesellschaftliche Dynamik hat sich der Bundesrepublik bemächtigt. Eine ideologische Massenbewegung, die sich im Wahn verliert, ist sehr wohl wieder präsent in Deutschland…“ Beitrag von Tomasz Konicz vom 1. August 2016 bei Telepolis

„Am 21. November 1922 publizierte das renommierte Ostküstenblatt eine ihrer größten Fehleinschätzungen. Adolf Hitler? Alles halb so schlimm, sein Antisemitismus sei gar nicht ernst gemeint, er diene zu dazu, die Massen in Deutschland zu ködern, die für antisemitische Ressentiments nun mal überaus empfänglich seien. Hitler werde zugutegehalten, einen „selbstlosen Patriotismus“ zu predigen, wobei er und seine Hakenkreuzler „höchstwahrscheinlich selbst nicht wissen, was sie erreichen wollen“, hieß es in der NYT. (…) Die „nationalsozialistische“ Bewegung muss auch als eine ideologische Bewegung, als ein gesellschaftlicher Prozess eines zunehmenden „Ins-Extreme-Treibens“ begriffen werden. Sie kommt nicht von „Außen“ über Deutschland her, sie wird innerhalb der krisengeschüttelten deutschen Zwischenkriegsgesellschaft ausgebrütet, indem weitverbreitete Ressentiments aufgegriffen werden. Es ist eine Massenbewegung, deren Erfolg mit einer beständigen ideologischen „Radikalisierung“ einhergeht. (…) Von diesem massenmörderischen Wahnsinn scheint das gegenwärtige Deutschland, wie auch der Großteil seiner politischen Rechten, meilenweit entfernt. Angesichts des historisch einmaligen Zivilisationsbruches, den Nazideutschland beging, verbieten sich eigentlich alle leichtfertigen historischen Gleichsetzungen und die notorischen „Hitlervergleiche“. Gegenwärtig terrorisieren keine Braunhemdenhundertschaften bei Fackelaufmärschen Ausländer und Andersdenkende – zumindest nicht massenhaft. Und dennoch ist die aktuelle gesellschaftliche Situation in Deutschland durchaus mit dem Vorfaschismus der späten 20er und frühen 30er Jahre des 20. Jahrhunderts vergleichbar. Eine breite, reaktionäre, ins Rechtsextreme tendierende gesellschaftliche Dynamik hat sich der Bundesrepublik bemächtigt. Eine ideologische Massenbewegung, die sich im Wahn verliert, ist sehr wohl wieder präsent in Deutschland…“ Beitrag von Tomasz Konicz vom 1. August 2016 bei Telepolis ![]()